Unsere Geschichte gegen die Jugendvernichtung

Die kulturelle Gemeinschaftsarbeit wurde durch die Tragödie der Ermordung von Marcinho Pitbull, dem Anführer der Megas Kamaradas-Bewegung, abrupt unterbrochen.

Durch das staatliche Menschenrechtskomitee und die CPI der gesetzgebenden Versammlung des Bundesstaates Pará wurde herausgefunden, dass Marcinho Opfer von Vernichtungsgruppen im Großraum Belém geworden war.

Dies führte zur Mobilisierung von Frauen, Müttern von Opfern tödlicher Gewalt, auf der Suche nach Gerechtigkeit und Frieden in den Außenbezirken. Diese Bewegung stärkte das Marcinho-Institut in seiner Mission, gefährdete Menschen zu schützen, und machte es zu einer Referenz für Familien am Stadtrand, die Opfer von Gewalt wurden.

Das Marcinho-Institut gewann als soziale Bewegung durch Partner, Freiwillige und Gemeinden in den Gemeinden in Pará an Stärke und Stimme.

Derzeit fördert es die Prävention und den Schutz vor der Vernichtung junger Menschen in den Randgebieten, der Gewalt durch Volksbildung, der Entkriminalisierung der peripheren Kultur sowie sozioemotionaler und rechtlicher Unterstützung, um die Menschenrechte von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und ihren Familien zu gewährleisten, denen sie ausgesetzt sind Bedrohung oder bestätigte Opfer tödlicher Gewalt.

Neuer Absatz

Die Geschichte des Logos

Unser Logo ist das Bild eines Fotos einer der Mütter der Opfer des Massakers von Belém im Jahr 2014, einer 16-jährigen Teenagerin. Als diese Mutter sah, wie ihr Sohn mit zehn Schüssen hingerichtet wurde, beruhigte sie ihren Körper, sammelte die Gehirnmasse des Teenagers, hob sie hoch und fragte Gott, warum es so viel Gewalt gab.

Das Logo wurde von der Kunstpädagogin Santa Fé entworfen, die die erhobene Hand durch eine Nelke ersetzte, eine Blume, die die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden in den Außenbezirken symbolisierte.

Die Opfer wurden als „Mitesser vom November 2014“ bekannt.

Mobilisierung

Von 2014 bis 2019 blieben Familie, Freunde und Megas Kamaradas mit der Frage zurück: „Wer hat Marcinho getötet?“ Auf diese Frage gibt es noch keine Antwort. Die unermüdliche Suche nach Gerechtigkeit begann bei seiner Familie, seiner leiblichen Mutter Suzana Amaral.

Es wurde festgestellt, dass Marcinho nicht nur tödliche Gewalt erlebt hatte, sondern dass es neun weitere Opfer von Tötungsdelikten mit Schusswaffen gab, allesamt jugendliche Männer und junge Menschen zwischen 16 und 22 Jahren. Dies mobilisierte zehn Frauen, Mütter dieser zehn Opfer, auf der Suche nach Antworten.

Damals mobilisierten Regierungsbehörden und zivilgesellschaftliche Organisationen, und man ging davon aus, dass es sich bei den zehn Morden, die zwischen der Nacht vom 4. November und dem Morgen des 5. Novembers stattfanden, um ein Massaker handelte, das von Vernichtungsgruppen im Großraum Belém verübt wurde Die öffentliche Sicherheit von Pará, das öffentliche Ministerium des Bundesstaates Pará und die gesetzgebende Versammlung des Bundesstaates Pará (ALEPA) überwachten die Fälle durch Gerichtsverfahren und die parlamentarische Untersuchungskommission (CPI), die die Aktivitäten von Vernichtungsgruppen untersuchte

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN

Wir arbeiten mit der Zivilgesellschaft und staatlichen Stellen zusammen, um die rechtliche Verantwortung der Verantwortlichen zu gewährleisten!

01

Treffen

Wir hielten zahlreiche Treffen ab, bei denen alle Mütter der Opfer Gerechtigkeit von den zuständigen Stellen forderten.

02

Mobilisierungen

Soziale Bewegungen in Pará schlossen sich zusammen, um die Bekämpfung der Tödlichkeit durch Vernichtungsgruppen in den Außenbezirken zu unterstützen.

03

Gesprächskreise

Aktionen mit Treffen und Gesprächskreisen zur Stärkung des Unterstützungsnetzwerks für Frauen, Mütter von Opfern tödlicher Gewalt durch Vernichtungsgruppen.

04

Politischer Einfluss

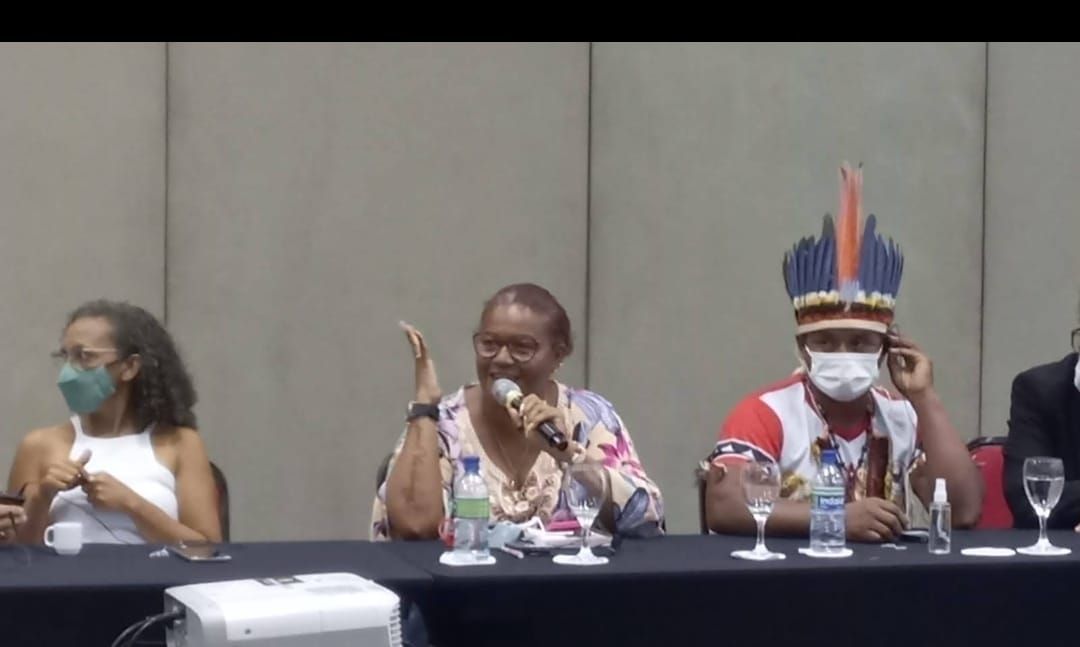

Die Teilnahme des Kollektivs an öffentlichen Anhörungen, staatlichen und kommunalen Sicherheitsräten sowie Veranstaltungen zu diesem Thema.

Anerkennung im Bundesstaat Pará für die Verteidigung der Menschenrechte

Der Kampf für Gerechtigkeit und Widerstand des Marcinho-Instituts erhielt Anerkennung durch die Auszeichnung der weiblichen Führung von Suzana Amaral als Verteidigerin der Menschenrechte im Bundesstaat Pará durch die gesetzgebende Versammlung des Bundesstaates Pará und die Verleihung der Paulo-Frota-Medaille im Jahr 2015, von der Gesellschaft Pará zur Verteidigung der Menschenrechte (SDDH) im Jahr 2016 und von der Bewegung der Republik Emmaus durch das Zentrum zur Verteidigung von Kindern und Jugendlichen im Jahr 2017.